Le James Webb dévoile de nouveaux détails de la nébuleuse du Papillon

Le télescope spatial James Webb de la NASA/ESA/CSA a révélé de nouveaux détails au cœur de la nébuleuse du Papillon, NGC 6302. Du tore dense et poussiéreux qui entoure l’étoile cachée au centre de la nébuleuse à ses jets sortants, les observations du James Webb révèlent de nombreuses nouvelles découvertes qui peignent un portrait inédit d’une nébuleuse planétaire dynamique et structurée. Ces nouvelles découvertes sont publiées dans un article scientifique du Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, auquel Peter van Hoof, de l’Observatoire royal de Belgique, et Joris Blommaert de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont contribué.

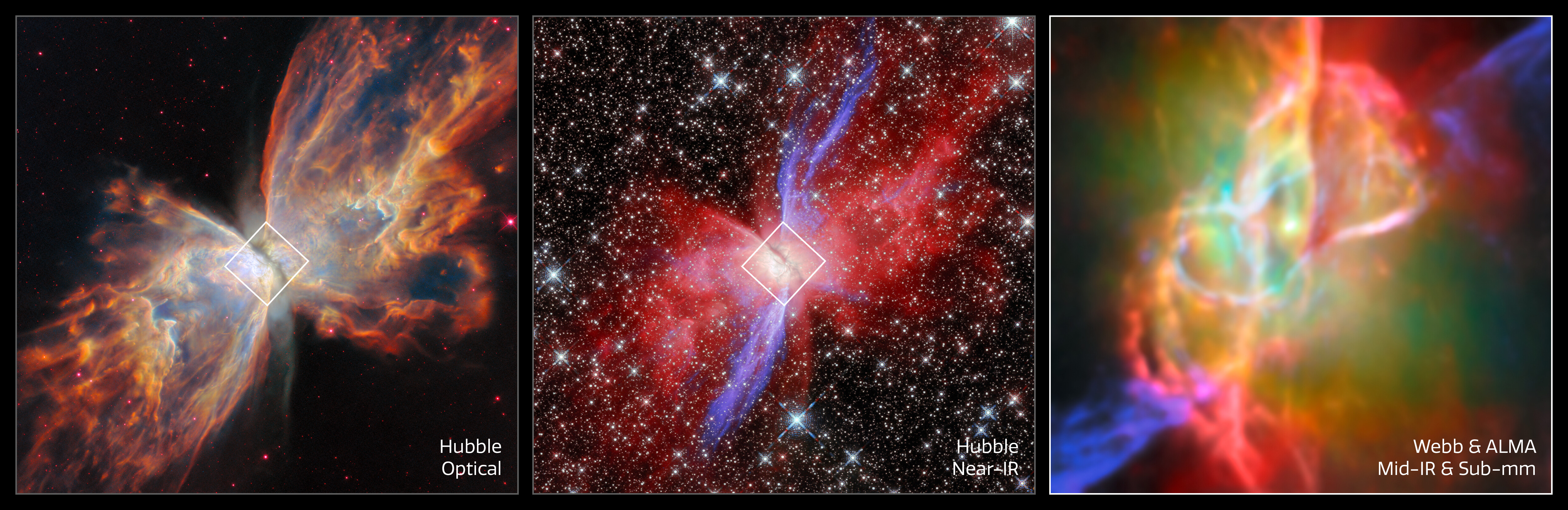

Trois images de la nébuleuse du Papillon, également appelée NGC 6302. Les images de gauche et du milieu montrent la nature bipolaire de la nébuleuse du Papillon dans la lumière optique et proche infrarouge capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA. La nouvelle image du James Webb à droite zoome sur le centre de la nébuleuse du Papillon et son tore poussiéreux, offrant une vue sans précédent de sa structure complexe. Crédit : ESA/Webb, NASA& CSA, M. Matsuura, J. Kastner, K. Noll, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Zamani (ESA/Webb). Source : https://esawebb.org/images/weic2517a/.

La nébuleuse du Papillon, une nébuleuse planétaire bipolaire

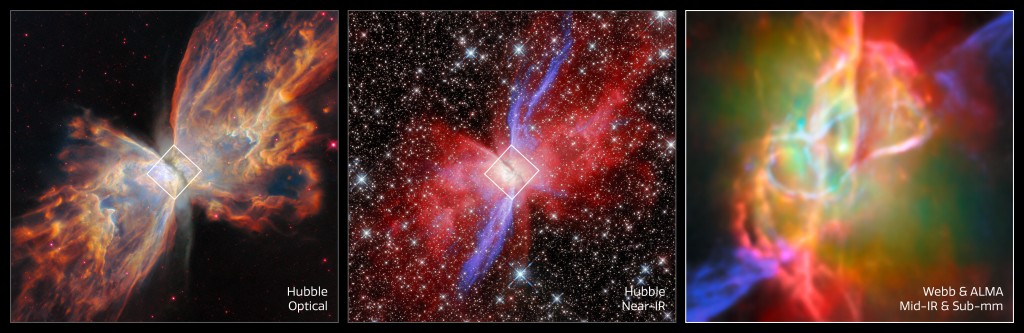

La nébuleuse du Papillon, située à environ 3 400 années-lumière dans la constellation du Scorpion, est l’une des nébuleuses planétaires les mieux étudiées de notre Galaxie. Cette nébuleuse spectaculaire a déjà été photographiée par le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA.

Les nébuleuses planétaires comptent parmi les objets les plus beaux et les plus insaisissables du cosmos. Ces nébuleuses se forment lorsque des étoiles dont la masse est comprise entre environ 0,8 et 8 fois celle du Soleil perdent la majeure partie de leur matière à la fin de leur vie. La phase de nébuleuse planétaire est éphémère, ne durant qu’environ 20 000 ans.

Contrairement à ce que leur nom indique, les nébuleuses planétaires n’ont rien à voir avec les planètes : la confusion dans leur dénomination a commencé il y a plusieurs centaines d’années, lorsque les astronomes ont rapporté que ces nébuleuses semblaient rondes, comme des planètes. Le nom est resté, même si de nombreuses nébuleuses planétaires ne sont pas du tout rondes — et la nébuleuse du Papillon est un excellent exemple des formes fantastiques que peuvent prendre ces nébuleuses.

La nébuleuse du Papillon est une nébuleuse bipolaire, ce qui signifie qu’elle possède deux lobes qui s’étendent dans des directions opposées, formant les « ailes » du papillon. Une bande sombre de gaz poussiéreux représente le « corps » du papillon.

Image de la nébuleuse du Papillon, NGC 6302, prise par le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA. Crédit : ESA/Webb, NASA & CSA, K. Noll, M. Zamani (ESA/Webb). Source : https://esawebb.org/images/weic2517d/.

De nouvelles structures révélées par une équipe de recherche internationale

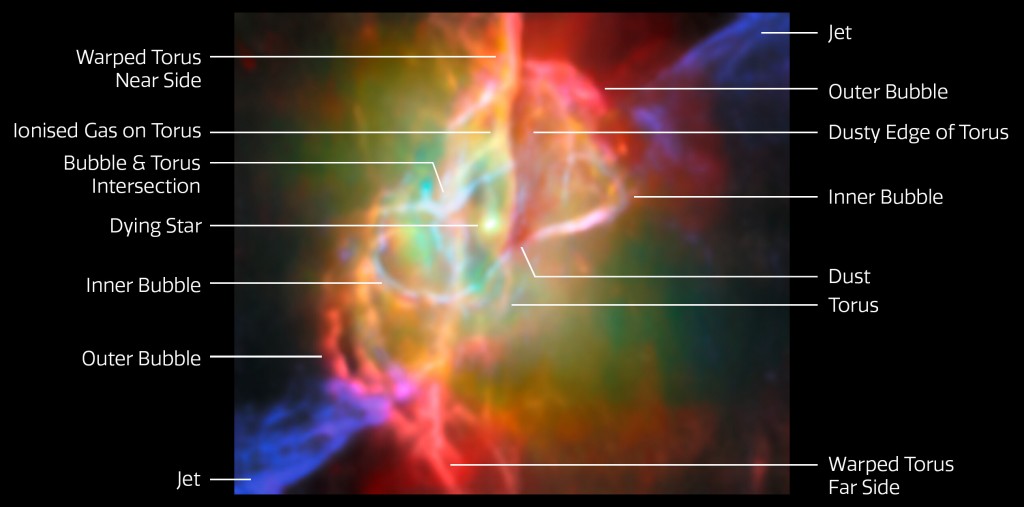

Cette nouvelle image prise par le James Webb zoome sur le centre de la nébuleuse du Papillon et son tore poussiéreux, offrant une vue sans précédent de sa structure complexe. L’image utilise les données de l’instrument MIRI (Mid-InfraRed Instrument) du James Webb fonctionnant en mode « integral field unit ». Ce mode combine une caméra et un spectrographe pour prendre des images à différentes longueurs d’onde simultanément, révélant ainsi comment l’apparence d’un objet change en fonction de la longueur d’onde. L’équipe de recherche a complété les observations du James Webb avec des données provenant du télescope ALMA (Atacama Large Millimetre/submillimetre Array), un puissant réseau d’antennes radio.

Les chercheurs qui ont analysé ces données du James Webb, dont Peter van Hoof de l’Observatoire royal de Belgique et Joris Blommaert de la VUB, ont identifié près de 200 raies spectrales, chacune contenant des informations sur les atomes et les molécules présents dans la nébuleuse.

L’équipe de recherche a localisé l’étoile centrale de la nébuleuse du Papillon. Cette étoile chauffe un nuage de poussière jusqu’alors indétectable autour d’elle, faisant briller ce dernier dans les longueurs d’onde infrarouges moyennes auxquelles MIRI est sensible. L’emplacement de l’étoile centrale de la nébuleuse est resté inconnu jusqu’à présent, car la poussière qui l’enveloppe la rend invisible aux longueurs d’onde optiques. Les recherches précédentes pour localiser l’étoile ne disposaient pas de la combinaison de sensibilité infrarouge et de résolution nécessaire pour repérer son nuage de poussière chaude qui la masque. Avec une température de 220 000 kelvins, il s’agit de l’une des étoiles centrales les plus chaudes connues dans une nébuleuse planétaire de notre galaxie.

Image de la nébuleuse du Papillon, NGC 6302, qui combine les données infrarouges du télescope spatial James Webb de la NASA/ESA/CSA avec les observations submillimétriques de l’Atacama Large Millimetre/submillimetre Array (ALMA). Crédit : ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuura, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Zamani (ESA/Webb). Source : https://esawebb.org/images/weic2517b/.

Ce flamboyant moteur stellaire est responsable de la magnifique lueur de la nébuleuse, mais sa pleine puissance est limitée par la bande dense de gaz poussiéreux qui l’entoure : le tore. Les nouvelles données du James Webb montrent que le tore est composé de silicates cristallins comme le quartz ainsi que de grains de poussière de forme irrégulière. Les grains de poussière ont une taille de l’ordre du millionième de mètre, ce qui est considérable pour de la poussière cosmique. Cela indique aussi qu’ils se sont développés pendant très longtemps.

À l’extérieur du tore, l’émission provenant de différents atomes et molécules prend une structure multicouche. Les ions qui nécessitent le plus d’énergie pour se former sont concentrés près du centre, tandis que ceux qui nécessitent moins d’énergie se trouvent plus loin de l’étoile centrale. Le fer et le nickel sont particulièrement intéressants, car ils tracent une paire de jets qui jaillissent de l’étoile dans des directions opposées.

Fait intrigant, l’équipe a également repéré la lumière émise par des molécules à base de carbone appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP. Elles forment des structures plates en forme d’anneaux, très similaires aux alvéoles que l’on trouve dans les ruches. Sur Terre, on trouve souvent des HAP dans la fumée des feux de camp, les gaz d’échappement des voitures ou les toasts brûlés. Compte tenu de l’emplacement des HAP, l’équipe de recherche soupçonne que ces molécules se forment lorsqu’une « bulle » de vent provenant de l’étoile centrale éclate dans le gaz qui l’entoure. Il s’agit peut-être de la toute première preuve de la formation d’HAP dans une nébuleuse planétaire, ce qui fournit un aperçu important des détails de la formation de ces molécules.

Les résultats ont été publiés dans le journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

La structure complexe au centre de la nébuleuse du Papillon, NGC 6302. Au centre de l’image se trouve une source lumineuse, appelée « étoile mourante ». Elle est entourée d’une nébulosité verdâtre et de plusieurs lignes bouclées de couleur crème, orange et rose. L’une de ces lignes semble former un anneau orienté verticalement et presque de profil autour de la source lumineuse au centre. Cet anneau est marqué à plusieurs endroits différents pour indiquer les côtés proches et éloignés d’une structure appelée tore (torus en anglaise), une bande de poussière longeant le tore et une zone où le tore est ionisé. D’autres lignes dessinent une forme en huit. Ces lignes sont étiquetées pour indiquer la bulle intérieure ainsi que l’endroit où la bulle croise le tore. En s’éloignant de ces lignes complexes et de la nébulosité verte, on trouve une section de lumière rouge de chaque côté de l’objet, étiquetée “Outer bubble” (« bulle extérieure »). Les coins supérieur droit et inférieur gauche de cette image montrent une traînée violette pointant hors de l’image. Ces traînées violettes sont étiquetées « jet ». Crédit : ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuura, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Zamani (ESA/Webb). Source : https://esawebb.org/images/weic2517c/.

Plus d’informations

Le James Webb est le télescope le plus grand et le plus puissant jamais lancé dans l’espace. Ce telescope est un partenariat international entre la NASA, l’ESA et l’Agence spatiale canadienne (CSA). Les scientifiques de l’Observatoire royal de Belgique participent à plusieurs projets de recherche utilisant Webb. Voir par exemple cette actualité publiée en août 2023.

L’article scientifique : Matsuura et al., The JWST/MIRI view of the planetary nebula NGC 6302 – I. A UV-irradiated torus and a hot bubble triggering PAH formation. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 542, Issue 2, September 2025, Pages 1287–1307, https://doi.org/10.1093/mnras/staf1194

Cette publication est adaptée d’un communiqué de presse de l’ESA. D’autres images de cette actualité sont disponibles dans le communiqué de presse de l’ESA.